-

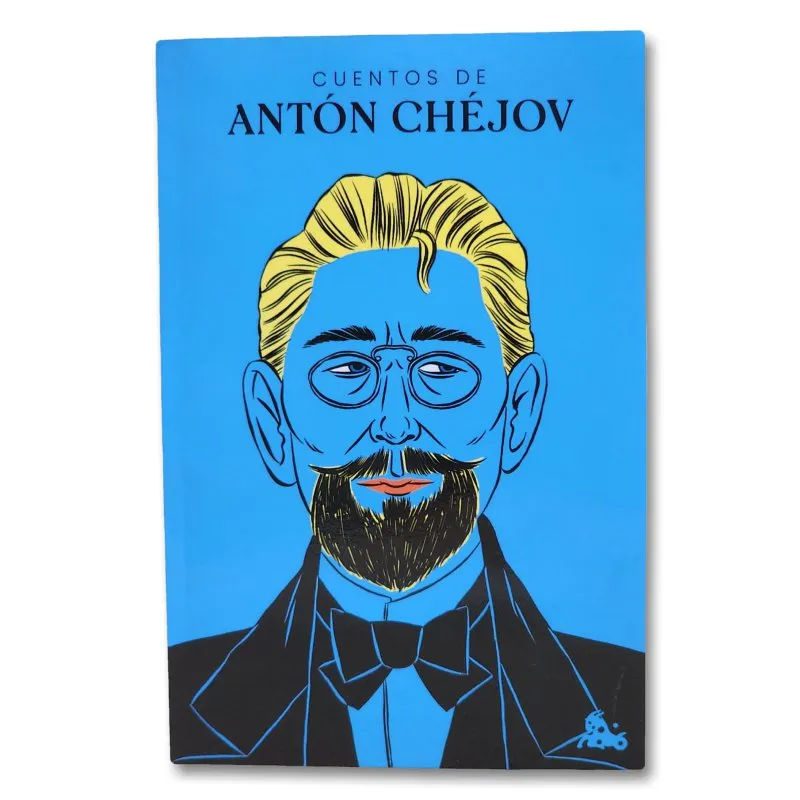

Cuentos

$39.000La enorme maestría de Chéjov (1860-1904) se halla condensada en la presente selección, demostración de ese retratista extraordinario que fue el escritor ruso, deslumbrante en la sencillez y sobriedad de su estilo.

-

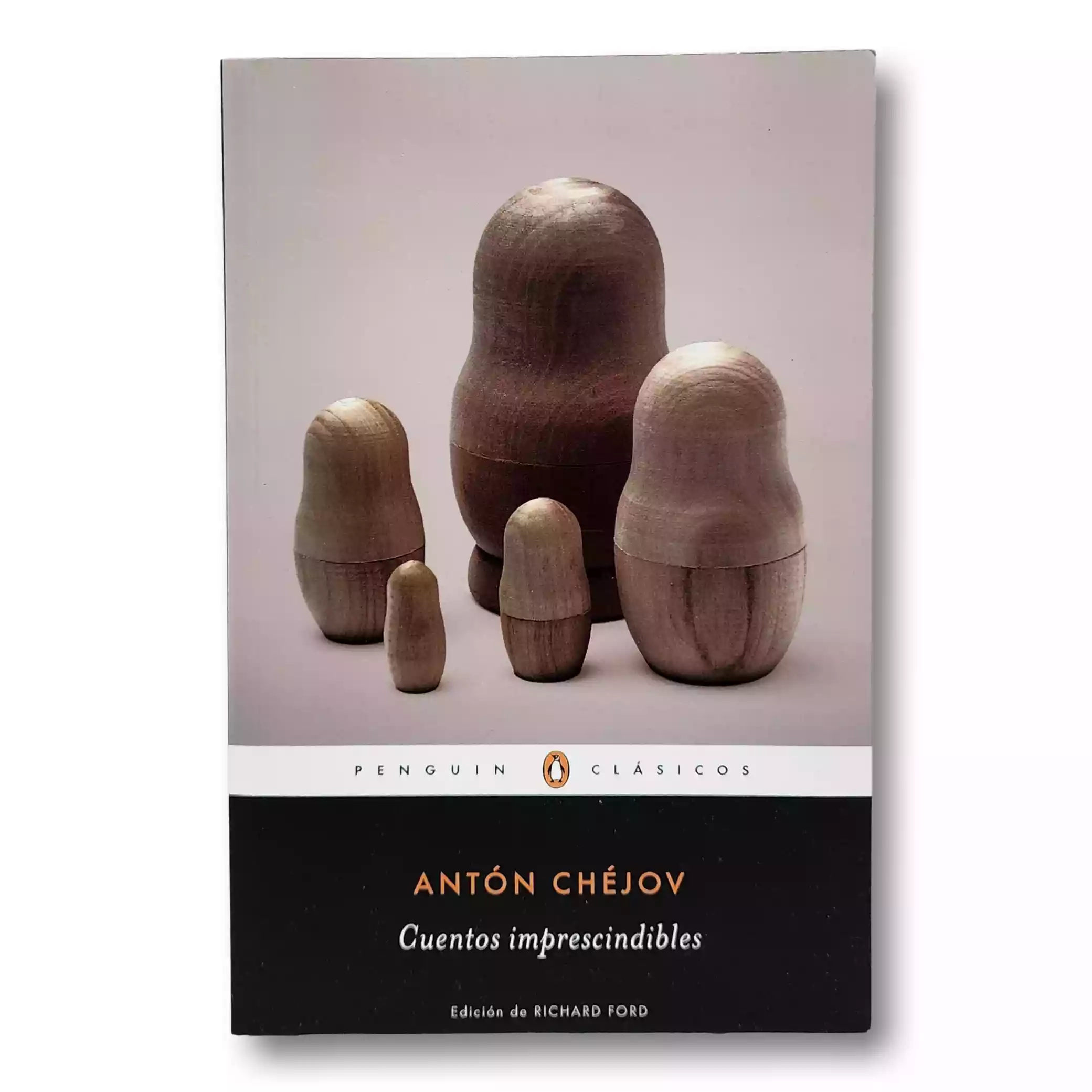

Cuentos imprescindibles

$48.000«Casi siempre la máxima expresión de la felicidad o de la desgracia es el silencio».

Como el drama, el relato corto se ajusta a la perfección al proyecto literario de Chéjov: «No he adquirido una perspectiva política, ni filosófica, ni religiosa sobre la vida… Tengo que limitarme a las descripciones de cómo mis personajes aman, se casan, tienen hijos, hablan y se mueren». El genio del autor estalla en esas pinceladas, retazos de vida crepusculares, pesimistas, a veces irónicos y siempre lúcidos, reflejo de una realidad que comienza a disolverse envuelta en su mediocridad y falta de aliento.

-

La dama del perrito y otros cuentos

$17.000Al leer los cuentos de Chéjov, uno cree estar sumergido en un día triste de finales de otoño, cuando el aire es tan transparente que en él se recortan con una nitidez hiriente los árboles desnudos, los estrechos edificios, la masa gris de la multitud. Todo es extraño, solitario, inmóvil, desamparado. Las profundas lejanías azuladas, desiertas, al fundirse con el pálido cielo, soplan con un frío angustioso sobre la tierra cubierta de suciedad helada.

-

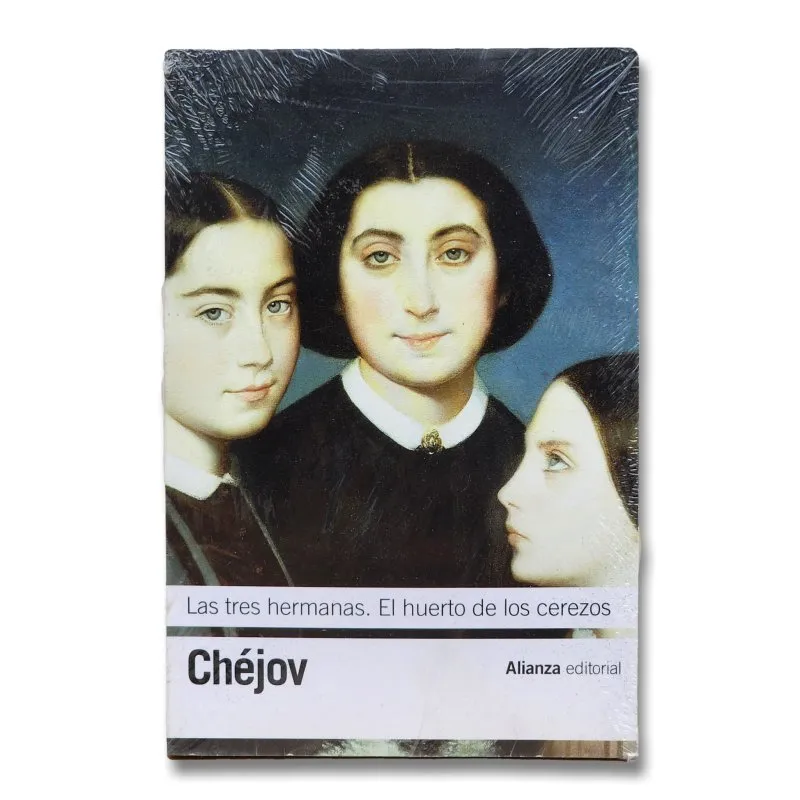

Las tres hermanas. El huerto de los cerezos

$55.000Acostumbrados a las farsas, cuadros festivos o dramas sentimentales habitualmente representados en la época, crítica y público no pudieron sino recibir con desconcierto e incomprensión los dramas sutiles e impregnados de lirismo de Antón Chéjov (1860-1904), en que, bajo la quieta superficie de lo cotidiano, se ocultan angustias, penas, esperanzas e ilusiones frustradas que, vistas desde fuera, se nos antojan meros achaques de la vida común y corriente, la carga impuesta al ser humano por el hecho de serlo.